高齢期を迎え、犬との暮らしを考えているものの、多くの疑問や不安をお持ちではないでしょうか。高齢者にとって犬を飼うメリットは計り知れませんが、一方で高齢者がペットを飼うデメリットや、「高齢者ペット飼うな」といった厳しい意見があるのも事実です。犬を飼うことでボケ防止になるのか、また犬は認知症になりにくいのかといった健康面での関心も高いことでしょう。

この記事では、犬を飼うことで高齢者にどのような効果があるのか、そして犬がもたらす効果を科学的な根拠を交えて詳しく解説します。さらに、犬を飼う最後の年齢に関する悩みや、高齢者に向いている犬、おすすめのペットの選び方にも触れていきます。ブリーダーからの成犬譲渡という選択肢や、成犬の飼い始め一週間で注意すべき点まで、具体的な情報を提供し、皆さまの不安を解消します。

高齢者が犬と暮らす生活|犬を飼うメリットを深く解説

- 犬を飼うことで高齢者にどのような効果があるのでしょうか?

- 犬がもたらす効果は?心身に与える良い影響

- 犬を飼うことでボケ防止や認知症予防になる?

- 高齢者がペットを飼うメリットを具体的に紹介

- 「高齢者ペット飼うな」と言われる理由とは?

- 無視できない高齢者がペットを飼うデメリット

犬を飼うことで高齢者にどのような効果があるのでしょうか?

高齢者が犬を飼うことは、単なる癒やしにとどまらず、心身の健康に多岐にわたる良い影響をもたらすことが、科学的にも明らかになってきています。近年、動物とのふれあいを通じて心身の健康を向上させる「アニマルセラピー」が注目されていますが、犬との日常的な暮らしは、まさにその効果を毎日実感できる環境と言えます。

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所の研究によれば、犬を飼っている高齢者は、飼ったことがない人に比べて要介護状態になったり亡くなったりするリスクが約半分にまで減少するという報告があります。これは、犬の世話という適度な身体活動や、犬との交流がもたらす精神的な充実感が、健康寿命の延伸に直接的に寄与していることを示唆しています。

犬との暮らしは、日々の生活に目的とリズムを生み出します。食事の準備や散歩、トイレの世話など、犬のために行うべきことは、飼い主である高齢者に「自分が頼りにされている」という役割意識と自己肯定感を与えてくれます。これは、退職などで社会的役割を終えたと感じがちな高齢者にとって、非常に大きな心の支えとなり得るのです。

犬がもたらす効果は?心身に与える良い影響

犬との暮らしがもたらす効果は、精神面と身体面の両方に及びます。これらの相乗効果が、高齢者の生活の質(QOL)を大きく向上させることが期待できます。

まず精神面では、孤独感の解消が大きな効果として挙げられます。特に一人暮らしの高齢者にとって、言葉を交わさずとも常にそばにいてくれる犬の存在は、何物にも代えがたい安心感を与えてくれます。犬に話しかけたり、その反応を見たりする中で、自然とコミュニケーションが生まれ、日々の生活に彩りが増します。また、犬と見つめ合ったり撫でたりすると、「オキシトシン」というホルモンが分泌されることが分かっています。これは「愛情ホルモン」や「幸せホルモン」とも呼ばれ、ストレスを緩和し、幸福感を高める作用があるのです。

身体面では、運動量の増加が顕著な効果です。犬の散歩は、家に引きこもりがちになる高齢者にとって、定期的に外に出て体を動かす絶好の機会となります。適度なウォーキングは、筋力の維持、心肺機能の向上、そして生活習慣病の予防にもつながります。散歩に出かけることで、他の飼い主と挨拶を交わしたり、近所の人と会話が生まれたりするなど、社会的な交流が促されるという副次的なメリットも生まれます。

犬を飼うことでボケ防止や認知症予防になる?

犬との生活は、高齢者の認知機能の維持、いわゆる「ボケ防止」や認知症予防にも良い影響を与えると考えられています。その理由は、犬の世話が日常的に脳の様々な機能を活性化させるためです。

例えば、犬の食事の準備一つをとっても、「いつ、何を、どのくらいの量与えるか」を考え、記憶し、実行するという一連の作業が求められます。これは、脳の実行機能や記憶力を鍛えるトレーニングになります。また、散歩のルートを考えたり、季節の移り変わりを感じたり、他の犬や人との出会いに対処したりすることも、脳への良い刺激となります。

前述の通り、犬とのふれあいによって分泌されるオキシトシンには、ストレスホルモンであるコルチゾールの増加を抑制する働きがあります。慢性的なストレスは認知症のリスクを高める要因の一つとされるため、オキシトシンの効果で精神的に安定した状態を保つことは、認知症予防の観点からも有益です。

さらに、犬の表情やしぐさから「何を求めているのか」を読み取ろうとすることは、相手の気持ちを推し量る社会的な認知能力を維持する助けになります。このように、犬との双方向のコミュニケーションは、単なる作業の繰り返しではなく、常に五感を使い、頭を働かせる機会を提供してくれるのです。

高齢者がペットを飼うメリットを具体的に紹介

これまでに述べてきた効果を、高齢者がペット、特に犬を飼うことの具体的なメリットとして整理すると、以下のようになります。

- 生活リズムの安定と役割意識の向上食事や散歩の時間が決まっているため、規則正しい生活習慣が身につきます。「この子の世話は自分がしなければ」という責任感が、日々の生活にハリと目的意識をもたらします。

- 身体活動の促進と健康維持毎日の散歩が自然な形での運動習慣となり、足腰の筋力や心肺機能の維持に役立ちます。外出機会が増えることで、日光を浴びる時間も長くなり、骨の健康に必要なビタミンDの生成も促されます。

- 精神的な安定と孤独感の軽減無条件の愛情を注いでくれるペットの存在は、大きな癒やしとなり、孤独や不安を和らげます。オキシトシンの分泌により、ストレスが軽減され、穏やかな気持ちで過ごせる時間が増えるでしょう。

- 社会的交流の活性化散歩中に出会う他の飼い主との交流や、ペット用品店での店員との会話など、ペットを介して社会とのつながりが生まれます。共通の話題があるため、初対面の人ともコミュニケーションが取りやすくなります。

- 認知機能への好影響ペットの世話を通じて、記憶力や判断力、問題解決能力といった認知機能が日常的に刺激されます。五感を使った豊かなコミュニケーションは、脳の老化を防ぐ一助となります。

「高齢者ペット飼うな」と言われる理由とは?

多くのメリットがある一方で、「高齢者はペットを飼うべきではない」という意見が存在することも事実です。このような意見の背景には、飼い主とペット双方にとって不幸な結末を迎えてしまうケースへの懸念があります。

最も大きな理由は、飼い主自身の健康問題です。高齢になると、突然の病気や怪我で入院したり、介護施設に入所したりする可能性が高まります。そうなった場合に、ペットの世話を継続できなくなるという問題が生じます。行き場を失ったペットが保健所に持ち込まれたり、飼育放棄されたりする悲しい事例が後を絶たないため、安易に飼い始めることへの警鐘が鳴らされているのです。

また、飼い主自身の体力の低下も深刻な問題です。若い頃は難なくできていた犬の散歩やシャンプー、通院などが、年齢とともに大きな負担になることがあります。特に活発な犬種の場合、散歩中に転倒して骨折するなどの事故につながるリスクも考えられます。

経済的な問題も無視できません。年金生活の中で、毎月の食費やペットシーツ代、そして予測不能な病気や怪我にかかる高額な医療費を捻出し続けることが困難になる場合もあります。これらの現実的な問題を直視せず、愛情だけで飼い始めると、結果的にペットに十分なケアを提供できなくなる可能性があるのです。

無視できない高齢者がペットを飼うデメリット

メリットを享受するためには、事前にデメリットを十分に理解し、対策を講じておくことが不可欠です。高齢者が犬を飼う際に直面しうる主なデメリットは以下の通りです。

- 飼い主の健康状態の変化への対応飼い主自身が入院や施設入所などで飼育困難になった場合、ペットの預け先や新しい飼い主を探さなければなりません。事前に親族や友人と相談しておく、あるいはペット信託のようなサービスを検討しておく必要があります。

- 体力的な負担毎日の散歩、食事の準備、トイレの掃除、定期的なシャンプーなど、ペットの世話には相応の体力が求められます。特に大型犬や運動量の多い犬種は、高齢者には負担が大きすぎる場合があります。

- 経済的な負担食費や消耗品代といった日常的なコストに加え、病気や怪我の際の医療費は高額になりがちです。ペットには公的な健康保険がないため、万が一に備えてペット保険への加入や、ある程度の貯蓄が求められます。

- ペット自身の高齢化犬の寿命は10年から15年ほどあり、飼い主と一緒に年を取っていきます。老犬になると、人間と同様に介護が必要になることもあります。夜鳴きや徘徊、排泄の失敗、食事の介助など、心身ともに大きな負担がかかる可能性を覚悟しておくことが大切です。

- 行動の制約ペットがいると、長期間の旅行や外出が難しくなります。ペットホテルに預けるという選択肢もありますが、費用がかかる上、ペットにとってもストレスになることがあります。

| 費用の内訳 | 年間平均費用(目安) |

| フード・おやつ代 | 約 65,000円 |

| 医療費(ワクチン・治療費など) | 約 60,000円 |

| シャンプー・トリミング代 | 約 50,000円 |

| 年間合計 | 約 340,000円 |

| (参考:1ヶ月あたりの費用) | (約 28,000円) |

※この他に、ペット保険料、おもちゃや衣類の購入費、しつけ教室の費用などが別途かかる費用を含めてます。

責任ある選択|高齢者が犬を飼うメリットと終生飼養

- 犬を飼う最後の年齢とは?飼う前に考えること

- 高齢者ペットにおすすめ!シニアに向いている犬

- ブリーダーから成犬を譲渡してもらう選択肢

- 成犬の飼い始め一週間で注意したいポイント

- まとめ:責任を持って知る高齢者犬を飼うメリット

犬を飼う最後の年齢とは?飼う前に考えること

「何歳までなら犬を飼えるのか」という問いに、明確な答えはありません。しかし、犬を飼うということは、その命を最後まで預かるという重い責任を伴います。そのため、ご自身の年齢と健康状態、そして犬の平均寿命を考慮して慎重に判断することが求められます。

一般的に、犬の平均寿命は15年前後です。仮に70歳で子犬を迎え入れた場合、ご自身が85歳になるまで世話をし続けることになります。ご自身の80代の体力や健康状態を客観的に予測し、その時点でも散歩や介護といった責任を果たせるかを冷静に考える必要があります。

考えるべきポイントは、年齢そのものよりも「健康寿命」と「サポート体制」です。もし万が一、ご自身に介護が必要になったり、先立ってしまったりした場合に、愛犬の世話を引き継いでくれる家族や親族、友人がいるかどうかが鍵となります。事前に具体的な相談をし、確実な承諾を得ておくことが、飼い始めるための最低条件とも言えます。誰も頼れる人がいない場合は、後述するペット信託などのサービスの利用を具体的に検討する必要があるでしょう。

高齢者ペットにおすすめ!シニアに向いている犬

高齢者が犬を選ぶ際には、自身の体力や生活環境に合った犬種を選ぶことが、お互いの幸せな暮らしにつながります。一般的に、大型犬や多くの運動量を必要とする犬種、頑固でしつけが難しいとされる犬種は避けた方が無難です。

高齢者に向いているとされる犬種には、以下のような特徴があります。

これらの特徴を踏まえた、高齢者におすすめの犬種を以下の表にまとめました。

| 犬種 | 特徴 | 注意点 |

| トイ・プードル | 賢くしつけやすい。抜け毛や体臭が少ない。サイズが小さく扱いやすい。 | 定期的なトリミングが必要。活発な面もあるため、室内での遊びも大切。 |

| シーズー | 穏やかで人懐っこい性格。必要な運動量が比較的少ない。 | 長い被毛の手入れが毎日必要。暑さに弱い。頑固な一面もある。 |

| マルチーズ | 甘えん坊で愛情深い。抜け毛が少ない。活発だが室内での運動でも満足しやすい。 | 被毛が絡まりやすいため、こまめなブラッシングが不可欠。寂しがり屋な面も。 |

| キャバリア | 優しく穏やかな性格で「愛玩犬の理想」とも言われる。他の犬や人とも友好的。 | 遺伝的な心臓疾患に注意が必要。食いしん坊なため体重管理が大切。 |

| パピヨン | 明るく活発だが、状況判断が得意で賢い。小型で扱いやすい。 | 骨が細く骨折に注意が必要。活発なため、知的な遊びも取り入れると良い。 |

ブリーダーから成犬を譲渡してもらう選択肢

高齢者が犬を迎え入れる際、ペットショップで子犬を探すだけでなく、「成犬」を譲渡してもらうという選択肢も非常に有効です。特に信頼できるブリーダーや、動物愛護団体が里親を募集している成犬は、多くのメリットがあります。

最大のメリットは、子犬特有の非常に手がかかる時期を経験しなくて済むことです。子犬は体力が有り余っており、トイレのしつけや甘噛みの矯正、夜鳴きの対応など、昼夜を問わない世話が必要で、高齢者の体力と気力を大きく消耗させる可能性があります。一方、成犬はすでに性格が固まっており、トイレなどの基本的なしつけも済んでいる場合がほとんどです。

また、成犬であれば、その子の性格や大きさ、健康状態がある程度分かった上でお迎えできるため、「こんなはずではなかった」というミスマッチが起こりにくくなります。落ち着いた性格の子を選べば、すぐに穏やかな共同生活を始めることができるでしょう。

ブリーダーによっては、繁殖を引退した犬や、ショーに出なくなった犬などを、信頼できる家庭に有料または無料で譲渡している場合があります。動物愛護団体から保護犬を迎えることも、社会貢献につながる素晴らしい選択肢の一つです。

成犬の飼い始め一週間で注意したいポイント

成犬を迎えた最初の1週間は、犬が新しい環境と飼い主に慣れるための非常に重要な期間です。ここで焦らず、犬のペースに合わせて信頼関係を築いていくことが、その後の幸せな生活の礎となります。

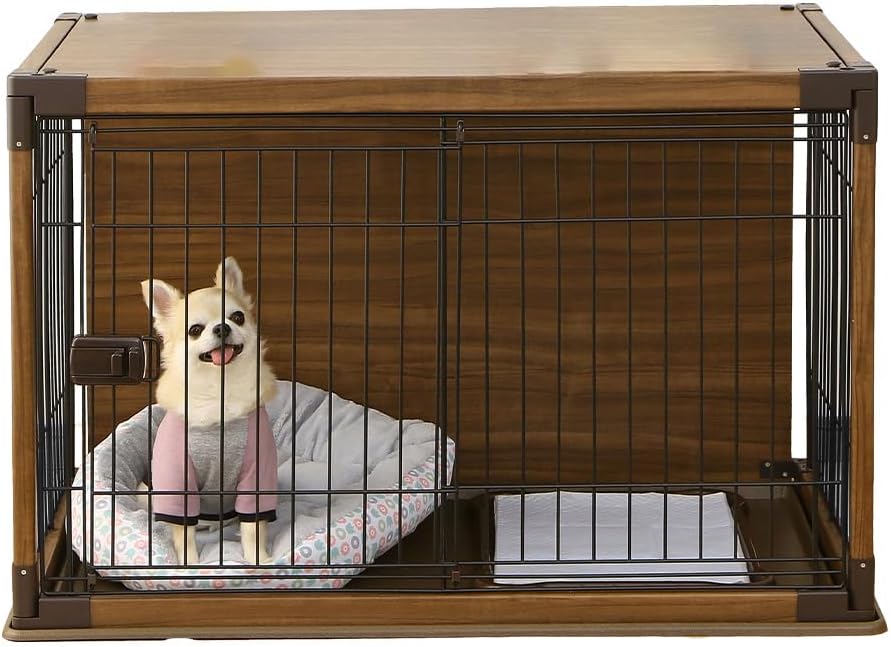

- 安心できる場所(テリトリー)を提供するまず、家の中に犬が落ち着けるケージやベッドを用意します。そこは誰にも邪魔されない安全な場所だと認識させることが大切です。最初は無理にリビングに出さず、犬が自分から出てくるのを待ちましょう。

- 過度に構いすぎない可愛いからといって、初日から抱きしめたり、しつこく撫でたりするのは避けるべきです。犬は環境の変化に大きなストレスを感じています。まずは飼い主が同じ空間にいることに慣れさせ、犬の方から近づいてくるのを待ちます。

- 前の環境のルールを尊重する食事の回数や時間、散歩のタイミング、トイレのサインなど、可能であれば前の飼い主やブリーダー、保護団体から詳しく聞いておき、なるべく同じリズムで生活を始めます。急な変化は犬の混乱を招きます。

- 名前を優しく呼んでアイコンタクトを試みる食事やおやつの時間に、優しい声で名前を呼びます。目が合ったら褒めてあげることを繰り返すことで、「名前を呼ばれると良いことがある」と学習し、信頼関係の第一歩となります。

- 焦ってしつけをしないもし何か問題行動が見られても、最初の1週間は叱らずに見守る姿勢が基本です。まずは環境に慣れ、飼い主を信頼してもらうことが最優先。しつけは信頼関係ができてから、ゆっくりと始めれば十分です。

コメント